In der Dokumentation "versichert und verschaukelt" (3-sat, 10.01.14) wird

u.a. von dem Versicherungsfall des Horst G. berichtet, der noch der ZPO-Reform von 2002

unterlag. Seine Klage sei in erster und zweiter Instanz abgewiesen worden. Sein Problem

sei gewesen, daß er sein Problem nicht selbst hätte vortragen können, weil das der §

522 ZPO verhindert habe. Dieser Paragraph hätte zugelassen, daß die Klage abgewiesen

werden konnte, ohne den Kläger angehört zu haben. Diese Entscheidung hinter

verschlossenen Türen wurde rechtskräftig und Rechtsmittel dagegen waren nicht mehr

möglich. Für den ARD-Rechtsexperte Frank Bräutigam war der Paragraph dafür gedacht,

völlig einfache und sonnenklare Fälle so zu entscheiden. Man habe dann aber diese

Möglichkeit auch für schwierige Fälle genutzt, wofür sie garnicht gedacht war, wie

z.B. schwierige Arzthaftungsfälle, wo man schwierige Gutachten und Zeugen, sowie Beweise

erheben muß. Da sei sein Eindruck gewesen, daß Richter ab und zu diesen Pragraphen dazu

benutzt hätten, um diese dicken Aktenberge schnell vom Tisch zu bekommen, um kurzen

Prozeß zu machen und das zum Teil auf dem Rücken der Kläger.

An dieser Darstellung ist vieles falsch. Zum einen hat der § 522 ZPO keinen Einfluß auf

die erste Instanz. Auch wird der Kläger in beiden Instanzen gehört. Im Fall eines

fehlenden Anwalts geschieht das im Rahmen des PKH-Verfahrens. Der Mangel liegt bei

anwaltlicher Vertretung in der zweiten Instanz darin, daß aufgrund des § 522 ZPO keine

Hauptverhandlung mehr stattfinden muß, wenn die Richter einstimmig feststellen, daß die

Berufung keine Aussicht auf Erfolg hat, die Rechtssache keine grundsätzliche Bedeutung

hat, die Fortbildung des Rechts oder die Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung eine

Entscheidung des Berufungsgerichts nicht erfordert. Hier hatte der Gesetzgeber diesen

Richtern viel Spielraum in die Hände gelegt, ohne eine höherinstanzliche

Überprüfungsmöglichkeit eingebaut zu haben. Maßgeblich ist aber noch der § 531 ZPO,

der neue Angriffs- und Verteidigungsmittel nur zuläßt, wenn sie einen Gesichtspunkt

betreffen, der vom Gericht des ersten Rechtszuges erkennbar übersehen oder für

unerheblich gehalten worden ist, infolge eines Verfahrensmangels im ersten Rechtszug nicht

geltend gemacht wurde oder sie im ersten Rechtszug nicht geltend gemacht worden sind, ohne

das dies auf einer Nachlässigkeit der Partei beruht. Hier ist eben nicht die Frage der

einfachen oder schwierigen Fälle maßgebend. Gerade bei schwierigen Fällen fällt es

einer Partei oft schwer, innerhalb der ersten Instanz allen Sach- und Beweisvortrag mit

einem Mal liefern zu können und damit den prozessualen Anforderungen gerecht zu werden.

Dieser Partei wurde und wird auch heute noch der § 522/2 Ziff. 1 iVm § 531 ZPO zum

Verhängnis, auch wenn die aktuelle Gesetzeslage nun das Rechtsmittel der Revision (idR

über Nichtzulassungsbeschwerde beim BGH) erlaubt. Die §§ 543/2, 551 und 559 ZPO lassen

lediglich grundsätzlich bedeutende Fälle etc. (wie bei § 522) zu, daß das

Revisionsgericht nur das Parteivorbringen zu berücksichtigen hat, was aus dem

Berufungsurteil oder dem Sitzungsprotokoll ersichtlich ist. Selbst Wahrheitsfestellungen

des vorinstanzlichen Gerichts bleiben unangreifbar. Das heißt übersetzt, daß das Urteil

nur in rechtlicher und nicht mehr in tatsächlicher Hinsicht überprüft wird. Neues

Vorbringen und neues Beweismaterial sind ausgeschlossen. Lediglich Tatsachen im Rahmen der

Klärung von Verfahrensfehlern sind erlaubt und wenn sie ein Wiederaufnahmeverfahren

zuließen.

Der Urtyp des Prozeßrechts bestand ausschließlich in eindeutig festgelegten

Formalitäten und Verfahrensalgorithmen. Das höchste Gericht war uneingeschränkt

anrufbar, was eine hohe Entscheidungsqualität der unteren Gerichte erforderte, denn sonst

würde es überlastet. Beim Revisionsgericht (BGH) gibt es schon länger spezielle

Zulassungsgründe (Bedeutung, zum BGH abweichende Entscheidung, ab 60000 DM). Das war,

abgesehen von den 60000 DM (§ 546 ZPO bis 2001) noch vertretbar. Die Berufung wiederum

war erst ab einem Streitwert von 1500,- DM zulässig.

Mit der ZPO-Reform 2002 fiel der hohe Streitwert (Beschwer) für eine

Nichtzulassungsbeschwerde für eine Revision auf 20000 € (§ 26 Nr. 8 EGZPO; aktuell

§ 544 Abs. 2 Ziff. 1 ZPO). Ob dem Gesetzgeber der Erhalt des Wertes der Beschwer in der

ZPO zu peinlich war, ist nicht bekannt. Jedenfalls stand hierdurch der BGH unter

Mehrbelastung, weil viele Betroffene von dieser Regelung keine Kenntnis hatten.

Mit der ZPO-Reform 2002 erhielt die Berufung mit § 522 Abs. 2, 3 ZPO das Erfordernis

ähnlicher Zulassungsgründe wie beim BGH (außer Streitwert). Der Beschluß des

Berufungsgerichts ist aber unanfechtbar. Zweck war offiziell, offenkundige und damit

überflüssige Berufungsverfahren zu vermeiden (Prozeßökonomie) und den BGH zu

entlasten.

Der Bundestag hatte am 05.03.09 nun über den § 522 Abs. 2, 3 wegen eines Antrags der

FDP zu beraten, weil diese Vorschrift in den Bundesländern sehr unterschiedlich

gehandhabt würde. Die Abgeordnete Mechthild Dyckmans (FDP, Richterin) verwies auf eine

hohe Kritik (Anwaltskanzleien) gegen diese Vorschrift. Es müsse mindestens die

Unanfechtbarkeit entfallen. Das BVerfG sehe darin keinen Verfassungsverstoß, die FDP aber

ein Gerechtigkeitsproblem. Es gäbe erheblich unterschiedliches Entscheidungsverhalten in

den einzelnen Ländern, woraus sich die Frage ergibt, ob der Zugang zum Recht für alle

Bundesbürger in der gleichen Weise eröffnet ist. Da bzgl. der Unzulässigkeit sonstiger

Formerfordernisse die Rechtsbeschwerde möglich ist (§ 552/1 ZPO), sei nicht einzusehen,

warum dies nicht auch für Abs. 2 gelten soll.

Der Abgeordnete Gehb (CDU, ein Richter) meinte in seiner wiederum exzentrischen

Vortragsweise (Ablenkung vom Plausiblen), der Antrag der FDP sei schon im Ansatz verfehlt,

weil der den Abs. 2 nicht richtig widergibt (oder statt und, wahrscheinlich ein Versehen

der FDP). Desweiteren verlange die FDP die Nichtzulassungsbeschwerde bei abweisenden

Urteil, die jedoch gem. § 544 ZPO im Urteil die Nichtzulassung der Revision voraussetzt.

(Offensichtlich wollte die FDP sogar ein Urteil (statt Beschluß) und die Einführung der

Nichtzulassungsbeschwerde und ist aber an der richtigen Interpretation der

Verfahrensvorschriften gescheitert). Deshalb meint Herr Gehb, er habe schon oft von dieser

Stelle aus gesagt, wer die Begrifflichkeit beherrscht, kann auch eine Diskussion

beherrschen (da hat er noch recht). In der Entscheidung des BVerfG vom 04.11.08 habe dies

zu einem speziellen Verfahren festgestellt, daß der Paragraph in einer den

Justizgewährungsanspruch verletzenden Weise angewendet worden sei. Dann sei auch mit

einer Rechtsbeschwerde nichts anderes zu erreichen, weil der BGH auch nichts anderes

entscheiden würde. Man hätte sogar eine Verdopplung des Rechtsmittelverfahrens, weil

nach neuerlicher Entscheidung des Berufungsgerichts dann noch die

Nichtzulassungsbeschwerde einzulegen wäre. Desweiteren sei die Rechtsbeschwerde in Abs. 1

etwas anderes, weil in der Sach-Entscheidung zu Abs. 2 die Sache mit voller Tiefenprüfung

ergehe (Satz 2 ist gemeint). Zum Schluß gab er noch Hinweise über das komplizierte

Entscheidungsverfahren und es unmöglich sei, daß alle beteiligten Richter rechtswidrig

handeln würden.

Herrn Gehbs Angebot einer völligen Neuordnung der Vorschrift könnte dem Umstand

geschuldet sein, daß sich weiterhin statistisch nachweisen läßt, daß viele Gerichte

diese Vorschrift für rechtswidrige Entscheidungen nutze oder er nur von seinem

Nichtwillen ablenken wollte. Er geht mit keinem Wort auf die vorliegenden Beschwerden der

Kanzleien noch die Differenz im Entscheidungsverhalten der Gerichte ein. Er unterstellt

zudem, das BVerfG wäre neuerdings hocherfreut darüber, daß es selbst nun wieder die

ganze Last der an unteren Fachgerichten häufiger vorkommenden Fehlentscheidungen tragen

will. Und es wird unterstellt, das BVerfG müsse jede Verfassungsbeschwerde annehmen, die

eine Grundrechtswidrigkeit nachweist. Tatsächlich hatte die angeführte

BVerfG-Entscheidung Ausnahmecharakter, weil das Gericht offenbar erstmalig ein solches

Problem zu entscheiden hatte. Eine weitere ähnlich gelagerte Verfassungsbeschwerde würde

als unzulässig erklärt (Ausnahme offiziell: bei Schwerwiegenheit). Allerdings die

Gehörsrüge gem. § 321a ZPO ist, wie die Statistik zeigt und wie auch allgemein bekannt,

wirkungslos und dient im Irrgarten des Prozeßrechts wiederum nur zur Abwehr potentieller

Rechtsuchender und zur Gerichtskostensteigerung. Insofern ist z.B. die Entscheidung 1 BvR

644/05 nur reine Heuchelei der Bundesverfassungsrichter.

Der Abgeordnete Neskovic (Linke, Richter) meinte, man habe mit dem Reformgesetz das

Recht der Berufung nicht reformiert, sondern deformiert, weil sie dem Menschen nichts

nützt. Die Möglichkeit der erstinstanzlichen Überprüfung sei drastisch eingeschränkt

worden. Die Entlastung der Rechtsprechung sei eine Belastung für die Menschen.

Justizministerin Zypries (SPD) hielt klar fest, der § 522 bleibt in seiner aktuellen

Fassung erhalten. Es ging bei der Einführung um raschen und effektiven Rechtsschutz. Auch

schnelles Recht ist gutes Recht. Herr Gehb habe die Sache sehr gut vorgetragen. Man habe

jetzt schnellere Berufungsverfahren und zwar ohne rechtsstaatliche Grundsätze

freizugeben. Die Länderumfrage des Bundesministeriums der Justiz sei eine falsche

Darstellung. Auf Einwand vom Abgeordneten Montag (Grüne) hin, sah sie dann einen weiteren

Prüfungsbedarf. Die Erfolgsquote der Zulassungsrevisionen beim BGH könne man aber nicht

heranziehen, denn die umfaßt auch die Fälle, in denen der Berufung zu Unrecht

stattgegeben wurde. Hinsichtlich des Beschwerderechts des Abs. 1 finde im Gegensatz dort

keine inhaltliche Überprüfung des erstinstanzlichen Urteils statt.

Auf die Beschwerden der Anwaltskanzleien ging sie u.a. nicht ein.

Der Abgeordnete Montag (Grüne, Richter) sah in der Entlastung der Justiz und in

schnelleren Urteilen keine Werte an sich. Die Rechtsstaatlichkeit dürfe darunter nicht

leiden. Da die Richter nach § 522 Abs. 2 kein Ermessen haben, könne es keine

überragende Spreizung nach den Bundesländern geben. Die Zahlen des Justizministerium

seien ein Indiz an sich. Von den Nichtzulassungsbeschwerden auf ein Berufungsurteil hin,

seien 20 % erfolgreich. Das bedeute, jede fünfte von den Berufungsgerichten nicht

zugelassene Revision sei zu Unrecht nicht zugelassen worden. Von den eingelegten

Revisionen wiederum seien 80 % beim BGH erfolgreich. Deshalb könne man davon ausgehen,

daß ein erheblicher Anteil der Ablehnungen nach § 522/2 ZPO der Rechtslage nicht

entspricht. Der 65. Juristentag im Jahre 2005 hat explizit vorgeschlagen beim § 522/3

eine Rechtsbeschwerde wieder einzuführen.

Der Abgeordnete Grosse-Brömer (CDU, Rechtsanwalt) kritisierte Herrn Neskovic in seiner

Aussage "der Rechtsfindung auf niedrigen Niveau", was eine Beleidigung aller

Richter sei. Es gehe auch um das Verhältnis Rechtsfrieden und Rechtssicherheit, also

darum bei streitigen Verfahren irgendwann einen Schlußstrich ziehen zu können. Die

überwiegende Mehrheit in Rechtsprechung und Literatur habe keine verfassungsrechtlichen

Bedenken. Anwälte erklären seitenlang, warum die erstinstanzliche Entscheidung falsch

ist und dann kriegen sie unter Umständen vom Berufungsgericht die Mitteilung, aus den

zutreffenden Gründen der erstinstanzlichen Entscheidung wird die Berufung

zurückgewiesen. Das sei für den Anwalt manchmal etwas mühselig und deprimierend und

für den rechtsuchenden Bürger vielleicht machmal auch nicht so leicht zu akzeptieren,

weil er meint, er hätte recht. Die im Internet veröffentlichten Hinweisbeschlüsse der

Berufungsgerichte seien sehr detailliert hinsichtlich der Bedenken in der bisherigen

Argumentation, worauf der Anwalt noch einmal eingehen könne. Letztlich sei die

Einstimmigkeit der Richter erforderlich, denen man nicht unterstellen könne, leichtsinnig

und locker zu arbeiten.

Ein Rechtsanwalt hat z.B. auch die Beratungspflicht, darüber aufzuklären, ob ein

Berufungsverfahren zu führen ist. Daraus ergibt sich, daß er sich mit der Rechtslage

auseinandersetzen muß. Wenn er dann eine umfangreiche Berufungsbegründung einlegt,

sollte er sich schon sehr sicher sein über die Erfolgsaussicht. Wenn er jedoch falsch

liegt, hat das Hinweisschreiben des Berufungsgerichts dann alle letzten Unklarheiten zum

Nichtvorliegen eines Rechtsanspruchs auszuräumen. Die nun vorliegende wahre Rechtslage

wäre dem Anwalt höchstens mühselig und deprimierend und zugleich hätte er seinen

Mandanten darüber in Kenntnis zu setzen, weshalb dieser nur noch in seltenen Fällen dies

nicht akzeptieren würde (z.B. des Nichtverstehens oder Egoismus). Die im Internet

veröffentlichten Gerichtsentscheidungen leiden unter dem Mangel des Nichtvorliegens der

gesamten Verfahrensakte und sind so abgefaßt, daß sie für sich nicht zu beanstanden,

zumindest für den Laien Fehler nicht erkennbar sind. Beanstandungsfähige rechtskräftige

Entscheidungen werden nicht veröffentlicht. Weiterhin geht es letztlich nicht darum,

irgendwann einen Schlußstrich zu ziehen, sondern erst nach Feststehen einer

Entscheidungsreife, d.h. Sachverhalt und Rechtslage sind widerspruchsfrei aufgeklärt. Mit

dem Eintritt der Entscheidungsreife haben aber die Richter Probleme, weshalb es die

Überprüfungsinstanzen gibt. Deren Erforderlichkeit hängt von der Qualität der

Rechtsprechung in einer Instanz ab. Der Gesetzgeber bestimmt demgemäß den Instanzenweg

und das Richterauswahl- und Abberufungsverfahren. Nach Ausschöpfung des Rechtswegs

müßten bei sachgemäßer Prozeßführung (Voraussetzung: übersichtliches Sach- und

Prozeßrecht) wenigstens rechtswidrige Entscheidungen, die gröbere negative Rechtsfolgen

nach sich ziehen, ausgeschlossen werden können (Verhältnismerkmal für Rechtsfrieden und

Rechtssicherheit).

Der Abgeordnete Stünker (SPD) hatte die Reform federführend mit voran gebracht. Dabei

sei man davon ausgegangen, daß die Bürger von den Gerichten nicht willkürlich

abgebürstet werden. Man habe neue Hinweispflichten eingeführt und die Güteverhandlung

vorgeschaltet, um ein konsensoales Verfahren zu fördern. Die Berufung solle aber nicht

mehr die neue zweite Tatsacheninstanz bleiben, sondern nur noch zur Fehlerkontrolle und

Fehlerbeseitigung dienen. Das Berufungsgericht habe aber die Verpflichtung darzulegen, aus

welchen Gründen es die Berufung für unbegründet hält. Bei neuen Tatsachen würde es

sich aber nicht verweigern, daß Verfahren fortzuführen. Auch einem taktischen

Verzögerungsverhalten (Herauszögerung der Zahlungspflicht, Zurückhaltung von

Beweismitteln) der Prozeßparteien sollte entgegengetreten werden. Auf welcher Grundlage

solle nun eigentlich der BGH tätig werden. Bedenklich seien sicherlich die

unterschiedlichen Zahlen, die man aus den Bundesländern hört. Aus Zahlenmaterial

Schlußfolgerungen zu ziehen, scheine doch etwas gewagt zu sein. Eine einstündige Debatte

für dieses Thema fand er überzogen. Man habe gegenwärtig in Deutschland andere Probleme

als die spezielle kleine Frage des § 522/2,3 ZPO.

Auch hier waren die Beschwerden der Anwaltskanzleien kein Thema. Im Übrigen ist das

verspätete Vorbringen von Tatsachen genügend zu entschuldigen (Unkenntnis vom

Sachverhalt, großer Umfang des Prozeßstoffs, also Auslegungssache). Die angeblich

spezielle kleine Frage des § 522/2,3 ZPO bestimmt aber in Wirklichkeit die Durchsetzung

oder Verhinderung des Rechtsanspruchs des Betroffenen maßgeblich.

Fazit: Der § 522 Abs. 2, 3 hätte drei Gründe für seine Berechtigung. Erstens kann

man dadurch die Durchsetzung eines rechtswidrigen Rechtsanspruchs mittels finanzieller

Ausdauerfähigkeit des Klägers verhindern, zweitens die sogenannten echten Querulanten,

denen jegliches Rechtsbewußtsein fehlt und drittens das taktische Verhalten. Letzteres

ist aber doppelt besetzt, nämlich wenn bekannter Maßen der taktische Gegner das Gericht

selbst ist. Die Praxis spricht eher die Sprache der Verhinderung des Rechtswegs für einen

bestimmten Personenkreis. Ein weiteres Problem ist, daß die in der Vorschrift genannten

Entscheidungskriterien nicht ermessensfrei ergehen können, weil eine konkrete Festlegung

hierzu fehlt oder erst von den Richtern aus weit verstreuter vielfältiger Rechtsprechung

zu erarbeiten wäre, die aber meißt widersprüchlich ist.

Der § 522/2 ZPO wäre, funktionierende Richter vorausgesetzt, nicht ganz abwegig gewesen,

braucht aber seine Überprüfungsinstanz durch den BGH, weil mit dieser Rechtsvorschrift

nur ein Parallelverfahren zum Hauptverfahren eröffnet wurde. Wenn eine Entscheidung des

Berufungsgerichts die Nichtzulassungsbeschwerde zum BGH wegen fast derselben Kriterien

erlaubt, muß es auch dieses Recht im Falle des § 522/2 geben. Das Kriterium der Prüfung

der Erfolgsaussicht muß das Revisionsgericht hingegen nicht prüfen. In der aktuellen

Gerichtspraxis laden solche Kriterien die Richter geradezu zum Mißbrauch ein. Die hohe

Prozentzahl an begründeten Nichtzulassungsbeschwerden am BGH belegt das Versagen der

Berufungsgerichte zusätzlich.

Die Justizministerin Schnarrenberger (FDP) beabsichtigt nun die Vorschrift zu ändern

(Filmdokumentation: Patienten ohne Rechte, ARD, 19.01.11). Bei ablehnenden Beschluß soll

nun der Zugang zum BGH gegeben sein. Allerdings war da noch von einer erforderlichen

Beschwer (Streitwert der Berufung) in Höhe von 20000,- € die Rede, was in einigen

Anwendungsfällen bedenklich gewesen wäre. Inwieweit die öffentlichkeitswirksamen

Maßnahmen eines Vaters einer bei der Geburt geschädigten Tochter Wirkung zeigten, ist

offen, weil die FDP das Anliegen schon 2009 hatte.

In diesem Zusammenhang meinte RA Brocks, die Gerichte haben in der Anfangszeit diese

Vorschrift benutzt, um ihre Aktenberge loszuwerden. Da war von Gerechtigkeit keine Spur.

Die davon Betroffenen seien dadurch natürlich einem eklatanten Gerechtigkeitsmangel

unterlegen gewesen.

Im Übrigen ist auch der Rechtsausschuß in der Frage bzgl. der Berater falsch besetzt.

Eingeladen waren Vertreter des Richterbundes, ein Richter des BGH und des OLG Düsseldorf,

der Bundesrechtsanwaltskammer, jeweils ein Prof. der Uni Erlangen-Nürnberg und Heidelberg

und zwei BGH-Rechtsanwälte (Anhörung am 09.05.11, bzgl. Einführung einer

Nichtzulassungsbeschwerde mit Beschwer von 20000 € nach Nichtzulassung der Berufung).

Außer den Professoren unterliegen alle Beteiligten staatlichen, finanziellen oder Kasten

-Interessen. Ein Prof., der Vertreter der BRAK und ein BGH-Rechtsanwalt lehnten die

bisherige Regelung zu § 522 ZPO ab, wobei nur letzterer (Prof. Dr. Reinelt) der Praxis am

nächsten kam und besonders mit praktischen Unrechtsbeispielen auffiel. Er legte auch

schlüssig dar, daß bereits die alten Regelungen vor 2002 den heute gewollten Zweck

erfüllten. Alle anderen waren vehemente Fürsprecher der neueren Versionen, wobei die

Nichtzulassungsbeschwerde favorisiert wurde. Es fehlten Vertreter der

Geschädigtenverbände wegen ihrer Unabhängigkeit und praktischen Erfahrungen.

Schwerpunkt der Debatte war die Effienz des Verfahrens und die Verfassungsgemäßheit. Die

Richtigkeit oder Unrichtigkeit von Entscheidungen war überwiegend kein Thema, sondern nur

die prozentuale Zahl ablehnender Beschlüsse durch die Berufungsgerichte, die Mißbrauch

u.s.w.. vermuten ließen.

Mit der geänderten Fassung 2002 wollte man die Berufung als Mittel der

Prozeßverschleppung unterbinden und eine Überlastung des BGH vermeiden. Das ist aber

völliger Humbug, weil im Schwerpunkt erstinstanzlich die vorläufige Vollstreckbarkeit

gegeben ist. Andernfalls müßte dieses Gericht entweder seiner Sache nicht sicher sein

oder erkannt haben, daß die Parteien noch ein relevantes bislang versäumtes

Vortragsrecht haben etc.. Prozeßverschleppung ist damit eigentlich nur möglich, wenn die

Richter nicht funktionieren. Das mittels Nichtzulassungsbeschwerde (nach

zweitinstanzlichen Urteil) der BGH angerufen wird, muß selbst bei hoher Rate hingenommen

werden. Das gehört zum Rechtsstaatsprinzip. Die höhere Entscheidungsqualität des BGH

kann man nicht einfach auf die unteren Gerichte mit schlechterer Entscheidungsqualität

verlagern.

Schlußendlich ist nun der § 522 ZPO so abgeändert worden, daß im Abs. 2 die

Begründungspflichten des Gerichts erweitert wurden und im Abs. 3 dem Berufungsführer das

Rechtsmittel eingeräumt wurde, daß bei einer Entscheidung durch Urteil zulässig wäre.

Die Zurückweisungsgründe hat man für den Fall ergänzt (Ziff. 4), wenn eine mündliche

Verhandlung nicht geboten ist.

Hier haben sich scheinbar auch die ablehnenden Parteien umentschieden und für den Antrag

der FDP gestimmt. Es sah so aus als sei die Nichtzulassungsbeschwerde nun in den Fällen

des Abs. 2 gegeben sei. Mit Ziff. 4 will man offenbar all diejenigen ausschließen, wo es

nur noch um Kostenfragen geht oder bei Entscheidungen des Berufungsgerichts, die keine

Urteile sind (§ 128 Abs. 3 und 4 ZPO).

Wenn man das aktuelle Berufungsrecht von der Seite der Gerichtspraxis betrachtet, hat man

damit rechtswidrige Gerichtsentscheidungen da legitimiert, wo die Sachlage (anhand der

Parteischriftsätze, Beweisführung, Gerichtsprotokolle, neues Vorbringen, etc.)

"erschöpfend" geklärt scheint (§ 529 - 532 ZPO). In diesen Fällen wäre eine

Berufung unzulässig. Die Ziffern 2 und 3 sind nicht anwendbar bei solchen

Fehlentscheidungen, sondern nur bei einer Fortbildung des Rechts oder unterbliebenen oder

falschen Anwendung geltenden Rechts durch den Richter. Beides wird von den

Berufungsrichtern etc. häufig ignoriert. Schlußendlich heißt das, die Rechte des

Bürgers sind theoretisch gegenüber der Vorgängerversion zwar verbessert worden, aber

nur marginal. Es dürfte nicht im Sinne des Volkswillens sein, daß Abgeordnete den

Rechtsbruch von Richtern sanft erschweren, sondern daß sie ihn vollständig verhindern.

Man muß bedenken, daß theoretische Berufungsrecht vor 2002 war viel besser, aber in

Bezug auf das Richterverhalten auch wirkungslos.

Die Rechtsbeschwerde war dann in der dann eingeführten Praxis die übliche

Rechtsbeschwerde, wie sie auch in einigen anderen Fällen gesetzlich geregelt ist. Mit ihr

kann man keine inhaltliche Sachprüfung mehr fordern, sondern nur gegen schwere

Verfahrensverstöße vorgehen, wenn grundsätzliche Bedeutung vorliegt, die

Rechtsanwendung unvertretbar ungleich gehandhabt wird oder eine Fortbildung des Rechts

erforderlich ist. Im Jahre 2021 kann man sagen, die ganze Diskussion im Bundestag hatte

jedoch nur eins im Auge, den Rechtsschutz durch Überprüfung mittels zweiter Instanz zu

verkürzen und Rechtsbruch der Gerichte zu verschleiern.

Herr Gehb, Frau Zypries, Herr Grosse-Brömer und Herr Stünker stellen nach dieser

Ausarbeitung Vertreter dar, die schon mehr mit Vorsatz die Rechtsweggarantie und

Durchsetzung des Rechtsanspruchs des Bürgers ausgehöhlt haben.

Die Einlegung der Verfassungsbeschwerde steht eigentlich jedem zu. Die Praxis zeigt

aber, daß das Bundesverfassungsgericht, wenn überhaupt, nur anwaltlich eingelegte

Verfassungsbeschwerden oder solche mit PKH-Antrag akzeptiert. Zu den

Zulässigkeitsvoraussetzungen bzgl. einer Verfassungsbeschwerde zählen die vorherige

Einlegung aller zulässigen (auch umstrittenen) Rechtsbehelfe (auch Ablehnungsgesuche,

Verfahrensrügen (§ 295 ZPO), Gehörsrüge, Einspruch, Wiederaufnahmeverfahren,

Drittwiderspruchsklage etc.) und je nach vorgeschriebenen Rechtsweg die Rechtsmittel

Berufung, Revision und die Beschwerde. Die Verfassungsbeschwerde sollte vorsorglich schon

innerhalb einer Monatsfrist nach dem letztinstanzlichen Urteil oder Beschluß erhoben

werden, da eine Unzulässigerklärung der Gehörsrüge durch das BVerfG nicht

ausgeschlossen werden kann. Wenn die Rechtssache von allgemeiner Bedeutung ist oder dem

Beschwerdeführer ein schwerer und unabwendbarer Nachteil entstünde, ist die Erschöpfung

des Rechtswegs nicht erforderlich, aber man sollte ihn bis dato verfahrenskorrekt

angegangen sein. Eine Dienstaufsichtsbeschwerde ist nicht erforderlich (s. z.B. Jarass,

Grundgesetzkommentar, 5. A., Art. 93; Begr BTDrs 15/3706 S. 14, NJW 2008, 543) jedoch für

nachfolgende Staats- und Amtshaftungsprozesse.

Der Literatur und Rechtsprechung kann mit Ach und Krach folgendes entnommen werden:

Gerügt (§ 295 ZPO) werden muß bei Auftreten eines Verfahrensverstoßes sofort in der

Verhandlung und ansonsten bis spätestens zum Schluß der nächsten mündlichen

Verhandlung und nicht mehr nach der Hauptsacheverhandlung, jedoch noch in Rechtsmitteln

und bei schriftlichen Verfahren im nächsten Schriftsatz. Ein Richterablehnungsgesuch muß

mit Kenntnis des Ablehnungsgrundes sofort erfolgen (Prozeßhandlungen, wie Anträge etc.

dürfen inzwischen nicht vorgenommen worden sein) und kann auch nach einer

Hauptsacheverhandlung eingelegt werden. Ergibt sich der Ablehnungsgrund erst aus einer

gerichtlichen Entscheidung ist ein Ablehnungsgesuch unzulässig, wenn die Instanz beendet

oder Rechtskraft eingetreten ist. Diese treten erst ein, wenn die Entscheidungen über

noch eingelegte Rechtsbehelfe (Gehörsrüge; (bei Tatbestands- oder

Protokollberichtigungsantrag, Gegenvorstellung streitig) ergangen sind. Die

Gegenvorstellung soll bei Verfahrensverstößen erfolgen und zwar da, wo die Gehörsrüge

(§ 321a ZPO) nicht greift. Dann konnte man auch noch eine Außerordentliche Beschwerde

auf Beschlüsse einlegen, die nicht der Rechtskraft unterliegen (NJW 2009, 3054). Dem

stehen inzwischen die Entscheidungen in NJW 2009, 829; 2007, 2538; 2006, 861 [Nr. 25] und

aktuellere Rechtsprechung entgegen. Gem. der Rechtskommentierung sei hier aber noch

Nachbesserungsbedarf des Gesetzgebers erforderlich. Bei der Außerordentlichen Beschwerde

besteht wegen der uneinheitlichen Rechtsprechung das größte Risiko, daß sie für

unzulässig erklärt wird. Aber alle in der Rechtsprechung streitigen Rechtsbehelfe bzgl.

Zulässigkeit und Statthaftigkeit müssen eingelegt werden.

Es fehlt also an einer besser ersichtlichen Trennung und Handhabung der Rechtsbehelfe. Es

bedarf auch eines hohen Fachwissens, um Verfahrensverstöße etc. zu erkennen und

einzuordnen. Rechtsvortrag dazu und welche Entscheidung hätte ergehen müssen und der

Nachweis warum, wird selbst vom PKH-Antragsteller verlangt. In der Frage des

Ablehnungsgesuchs, der Verfahrensrüge, der Gegenvorstellung und Gehörsrüge liegen

meißt Überschneidungen in der Begründung vor wegen der nicht immer leicht zuzuordnenden

Art und Schwere des Verfahrensverstoßes, aber Unterschiede bzgl. ihrer zeitlichen

Einlegung und Wirkung. Man muß also vorsorglich und aufgrund der Richtertricksereien alle

diese Rechtsbehelfe gleichzeitig einlegen, die Gehörsrüge jedoch erst nach

letztinstanzlicher Entscheidung, in Sonderfällen auch bei Richterablehnungsverfahren und

weiteren Ausnahmen. Gegen den Gehörsbeschluß sollte als endgültiger Rechtsbehelf

vorsorglich wiederum eine Gegenvorstellung eingelegt werden, wenngleich dieses Recht

streitig ist. An sich ist sie nur noch bei nicht materiell rechtskräftigen Entscheidungen

zulässig.

Wenn man diesen Verfahrensspießrutenlauf verfahrenskorrekt bewältigt hat, kommt man

anschließend idR nicht zu der erhofften Entscheidung durch das Bundesverfassungsgericht,

weil die Annahme einer Verfassungsbeschwerde als begründet offenkundig nur irgendwelchen

ausgesuchten Fällen vorbehalten ist. Erfolglos können auch Beschwerdeführer sein, die

einen rechtswidrig verursachten Tod eines Angehörigen beklagen, die zu Unrecht hinter

Gittern sitzen, die der Gerichts- und Behördenwillkür ausgeliefert, verschuldet oder aus

der Gesellschaft ausgegrenzt sind etc. Das Bundesverfassungsgericht entscheidet lieber

über harmlosere Fälle. Wenn dann ein ablehnender Beschluß des BVerfG wegen fehlender

Erfolgsaussicht zugestellt wird, obwohl nur eine vorsorgliche Verfassungsbeschwerde ohne

Begründung und Unterlagen eingereicht war, kann man davon sprechen, daß andere den

Beschluß abgefaßt und die Verfassungsrichter ihn nur unterschrieben haben. Wenn man dann

noch weiß, daß höchste Fachgerichte floskelhafte Entscheidungen ohne Substanz fällen

bei berechtigten Ansprüchen der Betroffenen, liegt nahe, daß der Begriff Rechtsstaat nur

ein Fake sein kann. Dieses Verhalten des Bundesverfassungsgerichts ermutigt die Richter

der unteren Gerichte, willkürlich zu entscheiden, wozu sie auch häufig Gebrauch machen.

Daneben sind sie scheinbar selbst nicht immer in der Lage geltendes Recht richtig zu

erfassen.

Die Nichteinlegung der Rechtsbehelfe darf bei o.g. Bedingungen nicht zur Unzulässigkeit

einer Verfassungsbeschwerde führen. Da das BVerfG keine Begründungspflicht mehr hat,

wird aus deren Beschlüssen meißt auch nicht ersichtlich, was zur Unzulässigkeit oder

Unbegründetheit der Verfassungsbeschwerde führte. Gern wird hier auch in höchst

fragwürdiger Weise fehlende hinreichende Erfolgsaussicht moniert. Besser als bei einer

anwaltlichen Vertretung, muß sich eine rechtsunkundige Prozeßpartei auf ein

ordnungsgemäßes Verhalten der Richter verlassen dürfen. Daraus folgt, wenn aus einer

Verfassungsbeschwerde gegen die Grundrechte verstoßende Verfahrensfehler ersichtlich

sind, die zu einer rechtswidrigen oder unrichtigen Entscheidung geführt haben, muß sie

Erfolg haben. Lediglich eine völlig unbeeinflußte Willensbekundung der Prozeßpartei,

daß sie den Verfahrensfehler trotz der ihr bekannten Folgen nicht rügen will, darf zu

einer Ausnahme führen. Abgesehen davon, sind in der Gerichtspraxis aber auch viele

Anwälte und Richter weit entfernt davon, dieses Rechtsbehelfsrecht ordnungsgemäß

anzuwenden. Das trifft bei Anwälten auch für die Gehörsrüge nach § 321a ZPO zu, was

dann fast immer jeglichen Grundrechts- und Schadensersatzanspruch gegen den Staat schon

von vornherein zunichte macht. Es ist wegen der Gerichtspraxis zu vermuten, daß mit der

Einführung des § 321a ZPO im Jahre 2002 (geändert 2004) genau das bezweckt war. In

Prozeßkostenhilfeverfahren und in Verfahren ohne anwaltliche Vertretung bei ähnlicher

Einkommenssituation muß auf jeden Fall die Pflicht zur Einlegung dieser Rechtsbehelfe

(auch der Gehörsrüge § 321a ZPO) völlig entfallen, weil dem Antragsteller die Kenntnis

von den rügefähigen Verfahrensfehlern etc. nicht zugemutet werden kann. Die

Zumutbarkeitsfrage wird in der offiziellen Rechtsprechung in Einzelfragen zwar

angesprochen, es gibt aber weder eine systematische noch einheitliche Rechtsprechung dazu.

Desweiteren wäre ein Verweis auf das Beratungshilferecht nur vorgeschoben. Denn dazu muß

der Prozeßpartei zunächst einmal klar sein, daß es neben dem Problem eines

pflichtwidrig beratenden RA solche Hürden gibt und daß ein Verfahrensfehler aktuell

vorliegt. Das ist mit diesem Recht, daß ohnehin nur vor und außerhalb von

Gerichtsverfahren genutzt werden kann, schwer realisierbar. Teilweise wird neben einem

bereits laufenden PKH-Verfahren eine Beratung und ggfs. Vertretung bewilligt. 15 €

kostet das idR aber trotzdem noch.

Bei Häufung von Verfahrensverletzungen durch die Gerichte, die permanent vorkommen, wäre

es zudem nicht zumutbar, wenn von den höherinstanzlichen Gerichten und dem BVerfG

trotzdem verlangt würde, daß die Prozeßpartei jedes Mal das Rügerecht etc. einzuhalten

habe (Köln OLGR 98, 56; mißverständl. BGH MDR 79, 567). Sie macht dabei zwangsläufig

Fehler. Insgesamt muß es auch den höherinstanzlichen Gerichten zumutbar sein, nur aus

dem Sachvortrag einer Partei, das begehrte Ziel oder die gerügte Rechtsverletzung zu

ergründen. Das kann evtl. der Effektivität des Anliegens nicht immer gerecht werden, was

aber durch klare Abfragen der Gerichte weitgehendst korrigiert werden könnte. Insoweit

wird die Aufklärungs- und Hinweispflicht von den Gerichten, abgesehen von dem Makel ihrer

vielen Falschmeldungen zur Sach- und Rechtslage, die abgestellt werden muß, viel zu

restriktiv gehandhabt. Die fristgebundenen Vortragsbeschränkungen an den höchsten

Gerichten haben deswegen zu entfallen. Eine Unzulässigkeit oder Unbegründetheit eines

Rechtsmittels, weil im Vortrag Verfahrensfehler nicht vorschriftsmäßig gerügt, etwas

vergessen, unverschuldet übersehen oder spezielle Vortragspflichten nicht bekannt sein

konnten, darf es nicht geben.

Bei der aktuellen Gerichtspraxis führt die Einhaltung der aktuellen Regeln zudem zum

Kreisverkehr, weil mit jeder Entscheidung häufig ein sich wiederholender Rügegrund

(Ablehnungsgrund) vorliegt, nämlich die fehlende Auseinandersetzung mit zentralen Punkten

des Parteivorbringens in den Entscheidungsgründen, Fehlen wesentlichen Tatsachenvortrags

im Urteil und die Gehörsverletzung (Zöller, ZPO, 28. A., § 42 Rn 23, 24, BAG MDR 71,

248; Meyer-Ladewig/…, SGG, 10. A., § 136 Rn 7f, 7 h). Besondere Umstände für die

Annahme einer Gehörsverletzung bei gerichtlichen Entscheidungen liegen vor, wenn das

Gericht auf den wesentlichen Kern des Vortrags einer Partei zu einer zentralen Frage des

Verfahrens nicht in den Entscheidungsgründen eingeht ((BVerfG 86, 133/145 f; BVerfG-K,

NJW 95, 1885).

Wenn den Entscheidungsgründen selbst im Rahmen eines PKH-Verfahrens (BVerfGE 54, 46:

Zöller, ZPO, 27. A., Rn 3 ff vor § 128, § 313 Rn 19) nicht entnommen werden kann, auf

welche Tatsachen und Beweise sich die Entscheidung stützt, stellt das eine

Gehörsverletzung dar (Zöller, ZPO, 27. A., § 321a Rn 7). Bei einer

Überraschungsentscheidung ist ebenfalls das Gehör verletzt (NJW 03, 3687). Ein Gericht

hat gem. stRspr den Vortrag einer Partei zur Kenntnis zu nehmen, in Erwägung zu ziehen

und in gewissen Grenzen in den Entscheidungsgründen zu verarbeiten, ansonsten liegt eine

Gehörsverletzung vor (BVerfG NJW 94, 2683). Eine Gehörsverletzung soll neben Willkür

und Mißbräuchlichkeit auch vorliegen, wenn die Rechtsanwendung

"offensichtlich" unrichtig ist (offensichtlich = deutlich erkennbarer

Auslegungsfehler; BVerfGE 69, 145/149).

Schwerpunkte von Verfahrensverstößen liegen im Fehlen der gebotenen Objektivität und

Sachlichkeit, in unrichtigen Rechtshinweisen, im Unberücksichtigtlassen von

Beweisanträgen und in der Art der Zeugenbefragung durch das Gericht, in den Hinweis- und

Aufklärungspflichten, in der Verhandlungsführung und -protokollierung, im vorzeitigen

Abschluß des Verfahrens (fehlende Entscheidungsreife), in Überraschungsentscheidungen

und in den Entscheidungsgründen.

(s. Kommentar, Zöller, ZPO, zu §§ 42, 136 - 139, 295, 313, 321a, Gegenvorstellung (s.

Sachwortregister); Meyer-Ladewig/…, SGG-Kommentar)

Der Nachweis, daß Ministerpräsidenten, Justizminister, Gerichtspräsidenten etc.

selbst grob rechtswidriges Verhalten von Richtern tolerieren, kann wie folgt geführt

werden. Der übliche Einwand derselben ist, die eingelegte Dienstaufsichtsbeschwerde

beträfe lediglich den Kernbereich richterlicher Unabhängigkeit, in die ein Dienstherr

nicht eingreifen darf.

Aufgrund des § 26 Abs. 2 DRiG ist eine Dienstaufsicht nicht ausgeschlossen, wenn ein

offensichtlicher, jeden Zweifel entrückter Fehlgriff (des Gerichts) vorliegt (BGH NJW-RR

08, 1660, 1661) oder es um Fragen geht, die dem Kernbereich soweit entrückt sind, daß

sie nur noch als der äußeren Ordnung zugehörig anzusehen sind (BGH NJW 08, 1450).

Auf S. 6 in BGHZ 70, 1 finden wir, „Dem Richter kann nicht vorgeschrieben werden,

welche Wertung er im Einzelfall aufgrund welcher Sachlage als tatsachenadäquat ansehen

darf (Grundsatz der freien Würdigung). Der Bereich seines Ermessens endet erst dort, wo

sein Werturteil als offensichtlich abwegig erscheint.“

„Die richterliche Unabhängigkeit ist kein Grundrecht im Sinne des § 90 BVerfGG und

kein Standesprivileg (BVerfGE 27, 211/217; Benda DRiZ 75, 166/170), sondern ein Ausfluss

der Gewaltenteilung. Rechtfertigung und Schranke findet sie in Bindung des Richters an

Recht und Gesetz. Rechtfertigung und Schranke findet sie in der Bindung des Richters an

Gesetz und Recht (Art. 20 Abs. 2, Art. 97 Abs. 1 GG; § 1 GVG; § 25 DRiG). Ohne diese

Bindung kann es keine geordnete Rechtspflege geben, ist der Staat nicht in der Lage, seine

Justizgewährungspflicht zu erfüllen. Sein berechtigtes Interesse, die Abhängigkeit von

Gesetz und Recht als unverzichtbares „Komplementärelement“ des

Unabhängigkeitsprinzips auch im Wege der Dienstaufsicht sicherzustellen, kann kaum

bestritten werden (Baur, DRiZ 73, 6). Aber es würde weit über die be-rechtigte

Wahrnehmung dieses Interesses hinausführen, wenn die Dienstaufsicht eine den äußeren

Ordnungsbereich überschreitende Beanstandungskompetenz erhielte, die ihr die Möglichkeit

gäbe, ein sachbezogenes Unwerturteil (vgl. BGHZ 51, 363/370) schon unter der

Voraussetzung zu fällen, daß sie Feststellungen für falsch hält, die Rechtsanwendung

für fehlerhaft ansieht oder das Verfahren als gesetzwidrig betrachtet (BGH DRiZ 67, 239).

Erst der dem Urteil offensichtlich entrückte Fehlgriff kann es dem Dienstvorgesetzten

gestatten, dem Richter vorzuhalten, daß er nicht gesetzestreu gehandelt habe (DRiZ 70,

73/74 u.a .).“

Hierzu wird dann gern von den Dienstherrn festgehalten, ohne dies zu begründen, daß es

keine Anhaltspunkte dafür gäbe. In diesen Bescheiden wird regelmäßig und gegen das

Recht verstoßend nicht auf den Inhalt der Dienstaufsichtsbeschwerde/Petition eingegangen

(GG, Schmidt-Bleibtreu, Klein, 9. A., Art. 17 Rn 7 (BVerGE 2, 230; 13, 90; BVerfG BVBL.

93, 32 ff.und noch weitergehende Literaturstellen)). Das dient der Verschleierung der

rechtbrechenden Entscheidung (Pflichten: allgemein das Grundgesetz, s. auch

Beamtenstatusgesetz § 36, § 38 Abs. 1, § 47). Hinsichtlich einer unterlassenen

Beschwerdeentscheidung, unzureichenden Begründung oder bzgl. der Richtigkeit einer

Entscheidung iVm mit dem Sinn und Zweck des Pertitionsrechts kann der Betroffene Klage

beim Verwaltungsgericht erheben. IdR kann eine qualifizierte Begründung und korrekte

Entscheidung immer noch nicht erreicht werden, weil dies der Gesetzgeber nicht verlangt.

---------------

Hinsichtlich des Verbraucherschutzes bei Telefonwerbung meinte die Justizministerin

Zypries, heute (Phoenix, 26.03.09) wäre es ein guter Tag für die deutschen

Verbraucherinnen und Verbraucher, weil man es mit dem neuen Gesetz geschafft habe,

wirksame Regeln dem Mißbrauch in der Telefonwerbung entgegenzusetzen.

Man hat nun ein Widerrufsrecht bei Zeitung, Zeitschriften, Wetten und Lotterie

eingeführt. Bei Dienstleistungen wie der Telekommunikation u.a. bedarf es nunmehr bei

allen Umstellungen einer schriftlichen Bestätigung des Kunden, daß er bereit sei, den

Anbieter zu wechseln. Die Rufnummern des Anbieters dürfen nicht unterdrückt sein.

CDU/CSU, SPD und FDP stimmten dem zu. Grüne und Linke lehnten das Gesetz ab. Die Linken

verlangten in allen Fällen eine schriftliche Bestätigung durch den Kunden. Die Grünen

verlangten, es müsse eine Einwilligung zum Anruf durch den Anbieter in Textform

vorliegen. Einer schriftlichen Bestätigung für einen telefonischen Vertragsabschluß

bedürfe es dann aber nicht. Zu vermuten ist, daß der Widerruf noch greifen soll.

Bei dem Letzteren haben wir das Problem, daß der Kunde die Unrichtigkeit eines

telefonischen Vertragsabschlusses immer noch nicht beweisen kann. Hinsichtlich des

Widerrufs muß der Kunde erstens erkannt haben, daß er überhaupt einen Vertrag

abgeschlossen hat, abgesehen davon, ob dies überhaupt geschehen ist. Dann bedarf es einer

beweisrechtlich gesicherten Zustellungsweise des Widerrufs an den Anbieter. Der Kunde muß

hierzu zudem die Zustellungsadresse innerhalb der Widerrufsfrist ermitteln, was wohl nicht

immer leicht sein dürfte.

Die Linken lagen als einzige richtig, ohne dies allerdings plausibel genug begründet zu

haben, denn allein der Anruf des Anbieters genügt, um einen Vertragsabschluß zu

suggerieren. Man denke an die im Umlauf befindlichen Kundendaten. Ergo kann nur, wie

bisher, sofortiges Auflegen des Hörers sichern, daß ein Vertrag in dieser Zeitspanne und

von der Wortwahl her nicht zustande gekommen sein kann.

Es steht dem Staat nicht an, dem Bürger solche Vertragsrisiken zuzumuten.

Ubrigens wurde in der Sendung Escher (MDR, 04.06.09) von einem Call-Center berichtet, daß

ein nur gewünschtes Zuschicken von Informationsunterlagen als Vertragsabschluß wertete

und dies sogar durch Tonmitschnitt belegen wollte. Der Vertrag wurde einige Wochen später

zugesandt. Einen danach eingelegter Widerruf wies man wegen Verfristung zurück, da der

Vertrag am Tag des Telefongesprächs zustandegekommen sei. Ein Inkassoverfahren wurde

angedroht.

Der Anwalt in der Sendung rät, sofort aufzulegen und auf keinen Fall längere

Diskussionen führen. Der Gesetzgeber habe die Chance verpaßt und gegen den Rat fast

aller Experten, nämlich eine Bestätigungslösung, o.g. Variante mittels Widerruf

gewählt. Die Lobbyisten der Call-Center-Branche hätten dort ganze Arbeit geleistet.

Die Call-Center werden vom Staat stark gefördert, die Gewinne sind hoch, aber die

Mitarbeiter erhalten Niedrigstlöhne (frontal21, ZDF, 26.05.09).

Die Situation in der Telefonwerbung soll sich trotz des Gesetzes nach einem Jahr

verschlechtert haben und ganz besonders im Gewinnspielbereich (Panorama, ARD, 01.07.10).

Der Rechtsanwalt Stefan Richter hält dazu fest, wenn der Expertenvorschlag (schriftlicher

Vertrag) im Gesetz zur Anwendung gekommen wäre, dann wäre der illegalen Werbung

schlichtweg die Grundlage entzogen worden. Die Bundesnetzagentur macht die

"Hoffnung", daß die Entscheidungen in 9 laufenden Ordnungswidrigkeitsverfahren,

die allerdings beweisrechtlich schwierig sind, abschreckend wirken werden.

Für die neue Bundesjustizministerin Leutheusser-Schnarrenberger (FDP) ist klar, man habe

die Lücken geschlossen, die es im Gesetz gegeben hat. Warum immernoch so viele

Beschwerden kommen und anschließend so wenig Ordnungsverfahren eingeleitet werden,

vielleicht wegen zu allgemeiner Beschwerden oder ist es zu aufwendig, kann sie jetzt nicht

erklären und will sie auch nicht versuchen für sich zu erklären (PlusMinus, ARD,

27.07.10).

Da hat sie wohl ihren Ministerauftrag völlig mißverstanden?

Wegen dieser Statistik der Bundesnetzagentur über Bürgerbeschwerden sieht nun die

Ministerin Handlungsbedarf und will die Verschärfung von Gesetzen prüfen (Frontal21,

ZDF, 03.08.10).

Offenbar will sich die Politik nun doch zu dem durchringen, was logisch und vernünftig

ist und Verbraucherschützer etc. seit langem gefordert hatten.

Zum geplanten neuen Gesetz gegen unseriöse Geschäftspraktiken können weiterhin Abbo-

und Mobilfunkverträge am Telefon abgeschlossen werden (Escher, MDR, 28.02.13). Hierzu

meint der Abgeordnete Marco Wanderwitz (CDU), im sehr mißbrauchsanfälligen Bereich der

Gewinnspiele bedarf es künftig der Zustellung eines unterschriftspflichtigen Vertrages

(Bestätigungslösung). Im Gegensatz zur Meinung der Verbraucherschutzzentrale würde man

das, was funktioniert, mit einer unnützen Schwelle, nämlich einem unnötigen

Papieraustausch, versehen.

Im Hintergrund steht hier sicherlich der zusätzliche Aufwand der Firma, der damit

verbunden ist. Dieser Begründung fehlt trotzdem die Verhältnismäßigkeit völlig, weil

die Abgeordneten allein wegen eines Papieraustausches,

den finanziellen Schaden Tausender in Kauf nehmen.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

In der Frage der in den 90er Jahren und in diesem Jahrzehnt verabschiedeten Gesetze zur

Liberalisierung des Finanzmarktes, die die Herbeiführung der Finanzkrise erheblich

begünstigten, meint der Abgeordnete Gerhard Schick (B90/Die Grünen), daß es uns nicht

gelingt, die Finanzmärkte wirksam zu regulieren, weil die Kraft der Finanzbranche so

stark ist, diese Regeln zu verhindern. Prof. Albrecht hält dazu fest, man könne sagen,

was die Finanzlobby will, auch umgesetzt wird in diesem Lande (Kontraste, ARD, 26.08.10).

Z.B. war im Juni 2003 vom Bundestag das Kleinunternehmenförderungsgesetz verabschiedet

worden. In dem Gesetz waren die Gewerbesteuerbefreiungen für Verbriefungen vom

Bundesfinanzministerium geschickt verpackt worden, die den Banken ungeheure Profite

beschert. Die Abgeordneten seien ahnungslos gewesen und hätten geglaubt, es gehe nur um

Mittelstandsförderung. Laut Prof. Schwintowski hätten die Abgeordneten wahrscheinlich

garnicht bemerkt, daß sie ganz gigantische Risiken der Banken gerade von der

Gewerbesteuer befreit haben und ihnen sei nicht bewußt gewesen, was sie hier tun, weil

sie glaubten, sie machen Mittelstandsförderung.

Solche Aussagen untermauern zunächst die Vermutung, der Abgeordnete beschäftigt sich

nicht mit den von der Regierung oder den Fraktionen vorgelegten Gesetzen und segnet sie

unzureichend geprüft ab. Solche Abgeordneten würden demnach nicht sachgerecht die

Bürgerinteressen vertreten, wozu sie eigentlich berufen sind. Sicherlich wird es ein paar

Abgeordnete geben, die ihren Job aus unzureichender Jura-Kenntnis etc. schlecht machen,

jedoch dürften die Abgeordneten meistenteils nur als Befehlsempfänger funktionieren,

denn unter ihnen sind auch viele Rechtsanwälte und Richter vertreten. Hätte nur einer

von ihnen besagte Mängel in seiner Rede in der Bundestagsdebatte über das Gesetz

aufgezeigt, wäre das Gesetz bei unabhängigen Abgeordneten so nicht zustande gekommen.

Wie man hier sieht, wirken so manche Fernsehbeiträge auch irreführend. Die

Wahrscheinlichkeit, daß alle Abgeordneten bei diesem Gesetz geschlafen haben sollen, ist

höchst unwahrscheinlich. Es stellt sich auch die Frage, wie sieht die Kraft der

Finanzbranche auf die Abgeordneten aus, weshalb die dann kapitulieren.

-----------------------

Anmerkung:

Wer die Bundestagsdebatten genau beobachtet und dabei den Sachverstand einschaltet, muß

feststellen, daß sich die Parteien vom Gewillkürten/Unplausiblen bis zum Plausiblen

abstufen. Am Unplausibelsten argumentiert die CDU/CSU gefolgt von SPD, FDP, Grüne und

Linke. Gegenüber den Linken besteht ein größerer Abstand. Aber auch die Linken sind

nicht in allen Punkten Plausibel. Und Folge der bestehenden Demokratieform ist, daß die

daraus und aufgrund des parteikonformen Abstimmungsverhaltens der Abgeordneten,

insbesondere der Koalition, entstehenden Gesetze Schädigungswirkung bei einem Teil der

Bevölkerung zwangsläufig haben. Es ist also eine Demokratieform, die zwangsläufig

Unrecht, auch mit schwersten Folgen, erzeugt und damit Unzufriedenheit, Haß und sogar

Gewalt schafft.

Der augenblicklichen Demokratiekonstellation fehlt von seiten der gewählten Parteien die

Anpassungsfähigkeit, wieder demokratisch zu werden. So genügte es z.B., daß Vorschläge

des Bundespräsidenten Horst Köhler zu mehr Transparenz der Abgeordneten oder

Volksabstimmung bzgl. der Wahl des Bundespräsidenten kategorisch von CDU bis Grüne

ausgeschlossen wurden, um solche Debatten gleich im Keim zu ersticken.

Viele Geschädigte sollten sich also nicht wundern, was die Ursache ihrer Schädigung ist.

Sie sind nämlich Opfer einer sogenannten Realpolitik. Wenn erst einmal, wie geschehen,

eine einseitige Staatsführungsstruktur entstanden ist, ist die Theorie vom demokratischen

Gedanken weitgehendst verspielt. An sich bedürfte es also einer oder mehrerer

Führungsparteien mit viel und alleinigen Sachverstand, die es aber offenkundig nicht

gibt. Um überhaupt Bewegung in das Problem zu bringen, müßten zunächst und allein

entweder die kleineren Parteien ins Führungsamt durch die Wahlen gehievt werden oder man

erreicht eine Wahlbeteiligung von weniger als 30 %, um allgemein neues Verhalten der

politisch Verantwortlichen zu erzwingen. Wozu auch die Rehabilitierung der Geschädigten

gehört. Allerdings führte z.B. die äußerst geringe Wahlbeteilung in Polen dort zu

keinem anderen politischen Verhalten. Wenn jedoch infolge einer doch entstandenen neuen

Parteienkonstellation etc. trotzdem gnadenlos im alten Trott weitergemacht wird, ist der

praktisch gewollte Demokratiegedanke vollends verspielt.

In der Frage der Anpassungsfähigkeit, wieder demokratisch zu werden, stellt sich das

Problem auch beim Lissabon-Vertrag ähnlich dar. Um demokratisch zu sein, muß er dies

auch gewährleisten. Derzeit wird aber zu recht, neben der Volksferne, den Regeln der

Stimmgewichtung (wegen angeblicher Blockadekoalitionen etc.), Auslandseinsätzen u.a.,

noch bemängelt, daß der EU-Kommissar und der Vertreter des jeweiligen Landes im

Ministerrat nicht demokratisch, also nicht volkslegitimiert, in ihr Amt gelangen.

-----------------------------------------------

Bzgl. den PKH-Änderungswünschen der Justizministerin Leutheusser-Schnarrenberger kann

man nur sagen, daß sie ihren Sonderstatus gegenüber sonstigen Verhaltens der FDP

verspielt hat. Sie plant, um die Länder zu entlasten, z.B., daß Bürger ohne anwaltliche

Vertretung vor Gericht auskommen müssen (Monitor, ARD, 24.01.13). Mit Anwalt sind die

Prozesse zwar häufig unsicher, weil er seine Aufgaben aus verschiedensten Gründen nicht

sachgemäß wahrnimmt, aber ohne Anwalt ist der Bürger völlig hoffnungslos der Willkür

des Gerichts und der Schliche der Gegenpartei ausgeliefert. Weiterhin soll die

Beratungshilfe ganz entfallen. Das hätte den positiven Vorteil, daß sich die Bürger

selbst das Recht aneignen müßten, wenn sie es nur könnten. Die Beratungshilfe führte

wegen absichtlicher Falschberatung sicherlich auch dazu, daß Bürger sinnlose Prozesse

geführt haben. Eine Rückzahlungspflicht von PKH gibt es bereits, wenn sich die

Einkommensverhältnisse der Prozeßpartei besserten. Das aber eine ratenfrei bewilligte

PKH nach alten Recht durch das neue Recht rückzahlungspflichtig werden soll, ist

juristisch nicht haltbar, weil der Betroffene der Entscheidung des Gerichts vertrauen

durfte und er sein handeln danach bestimmte. Das, was zu Zeiten des kalten Krieges

zwangsläufig eingeführt werden mußte und zu einem Rechtsstaat eigentlich sowieso dazu

gehört, will man offensichtlich langsam wieder abbauen.

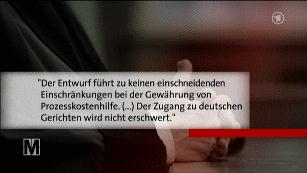

Aus dem Bundesjustizministerium heißt es zum neuen Gesetz völlig weltfremd:

Noch mehr Digitalisierung schmeckt den Gerichten so gar nicht, weil ihre Machenschaften

einschränkt. Schon jetzt bieten die unteren Gerichte eine Rechtsmitteleinlegung etc.per

Mail als eine dann der Form (Zustellungserfordernis) entsprechende Einlegung nicht an. Die

höheren Gerichte haben zwar eine Mail-Adresse, aber der Nachweis der Zustellung durch

Eingangsbestätigung unterbleibt. Insbesondere die höheren Gerichte manipulieren auch

ihren Fax-Empfang, was so weit gehen kann, daß eine Zustellung per Fax unmöglich wird.

zurück